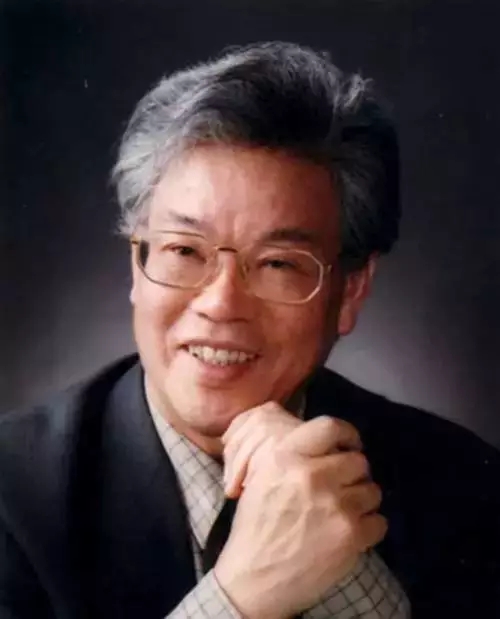

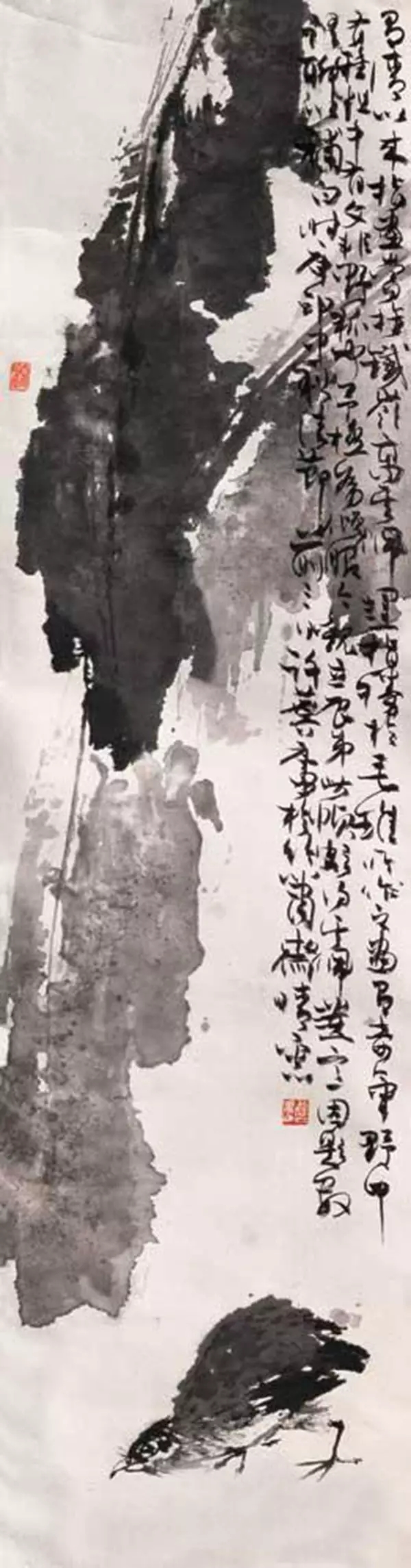

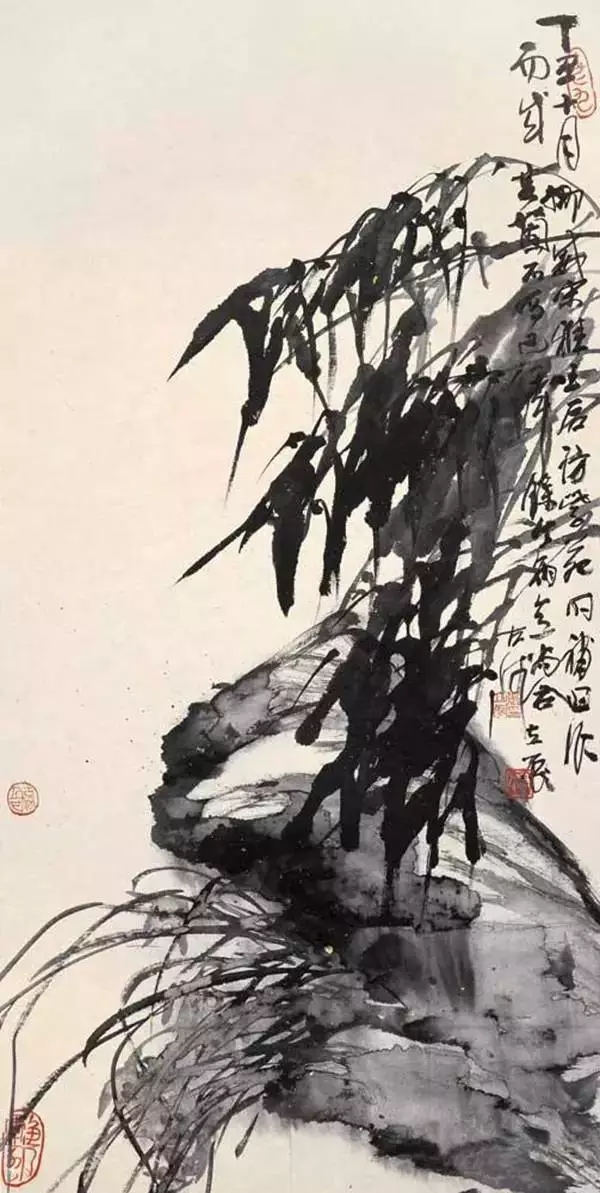

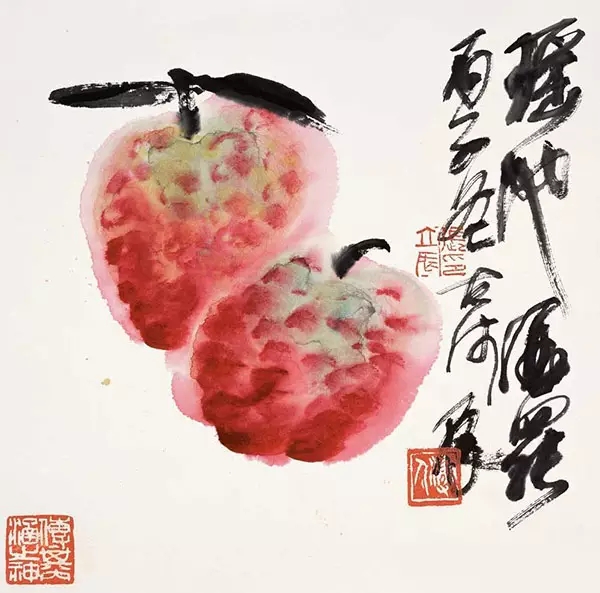

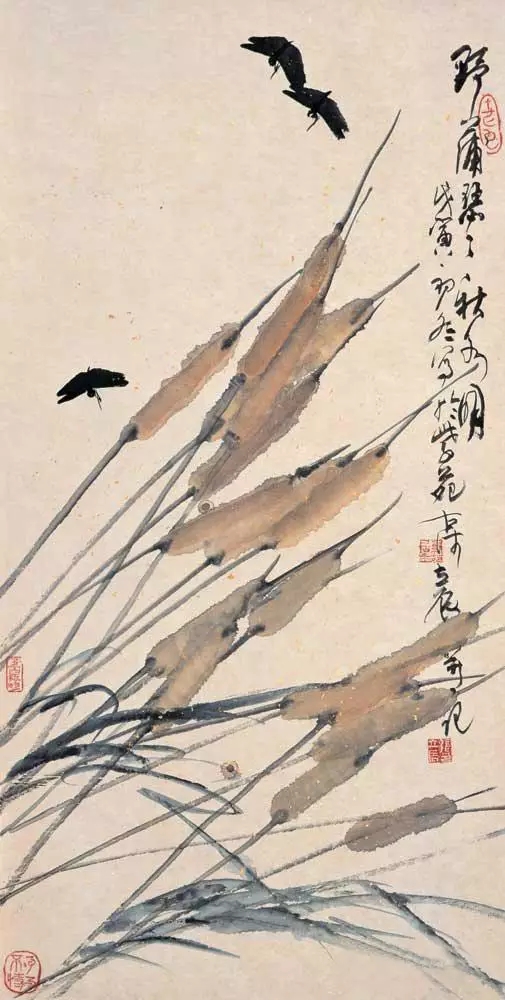

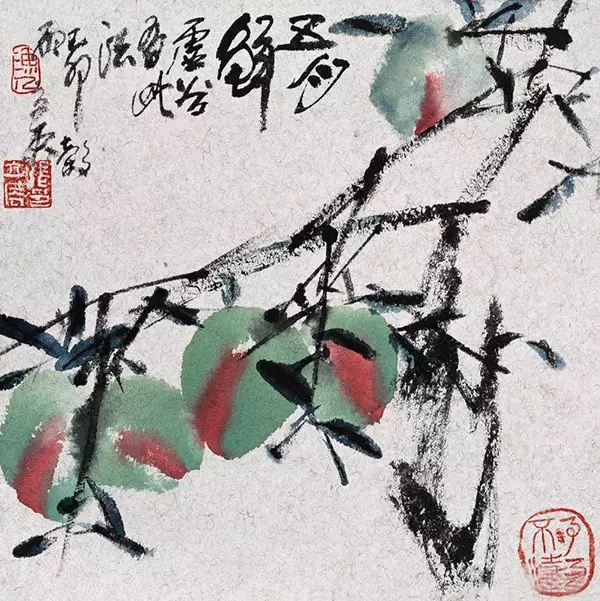

张立辰:1939.10.18年生江苏沛县人。1960年入浙江美术学院中国画系,1965年毕业后任职于人民美术出版社。1977年后任教于中央美术学院,现为该院副教授,中国画系花鸟画室主任。中国美术家协会会员,北京花鸟画研究会副会长。擅大写意花鸟画,长于指画,偶作山水。作品有指画《奇香不老》、《芭蕉竹鸡》等;《粒粒芳甜》等为中国美术馆收藏,《雪蕉》获1980年北京优秀美术作品甲级奖;《绿葡萄》于日本举办的水墨画展“86”中获优秀奖;《霜》获北京国际水墨画展“88”优秀作品奖。先后在长沙、北京、哈尔滨、天津等地举办个展及联展。1987年访问巴基斯坦并举办展览和讲学:1988赴伊拉克参加巴格达国际造型艺术节:1989年赴日本东洋美术学校讲学。出版有《张立辰画集》。发表《中国画的笔墨结构》等文。

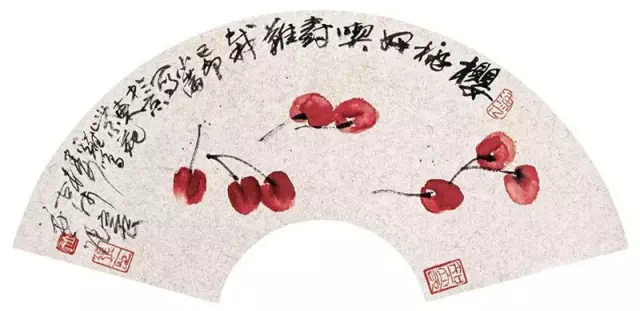

张立辰写意画——传统品格当代风神

在当代名家高手云集的中国花鸟画艺术领域中,张立辰是一个重要的代表性人物。张立辰的艺术所具有鲜明独特的个性风格,使他在作为当代中国画多样化发展进程中的一个重要现象,成为如何解决好传统艺术继承、发展命题的一个值得深入研究的个案。

自二十世纪七十年代中国厉行改革,向世界开放以来,随着西潮涌入,中外文化交流、交融日益深入。中国画艺术在当代发展如何走出创新之路,一时间诸说纷纭,观点各异,艺术家们在各自的探索实践中全方位地锐意变革,戳力图新。经过深思熟虑的张立辰没有参与理论的空泛争辩,而是立定脚跟,在充分保留了传统水墨文人画精华的基础上,坚守但不囿于文化理念的价值底线,在技术层面和形式语言上进行了卓有成效的拓展。

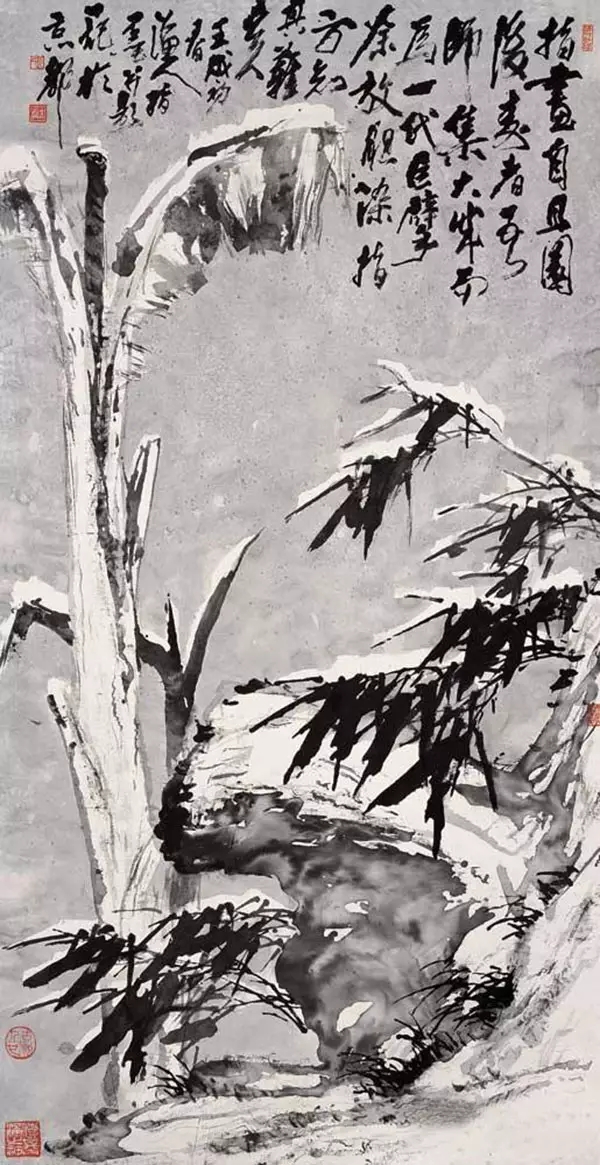

深入研究张立辰上世纪八十年代末期至本世纪初二十年间的艺术嬗变之路,我们能够通过其作品的蕴含的文化观念、体裁选取、创意取向、审美趣味、墨法运用和风格变易过程及其获取的成就,得出相应的结论:张立辰是一位中国近现代绘画历史上继青藤、石涛、吴昌硕、齐白石等诸大家之后,当代最具传统品格的写意花鸟画的代表性画家之一。

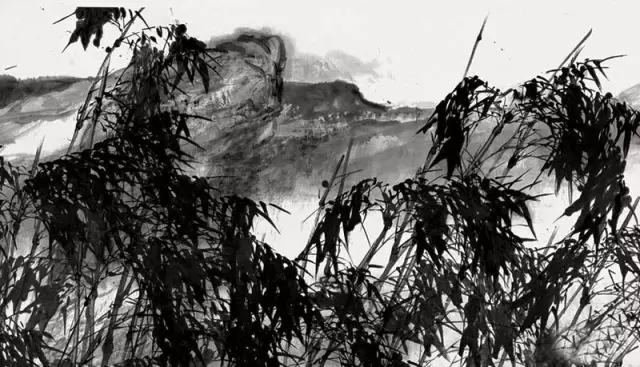

需要指出的是,传统水墨写意画在其历经数百年的发展进程中,其高端成就与其难以回避的内限相辅相成,例如其森严自足的定式,其体系媒材的排它性,其泛化的小品性特征等等。张立辰能以最大的努力沉潜、浸润传统,进而掌握驾驭传统,又能以最大的勇气通过在传统递进的吐纳变法中自我更新出来。

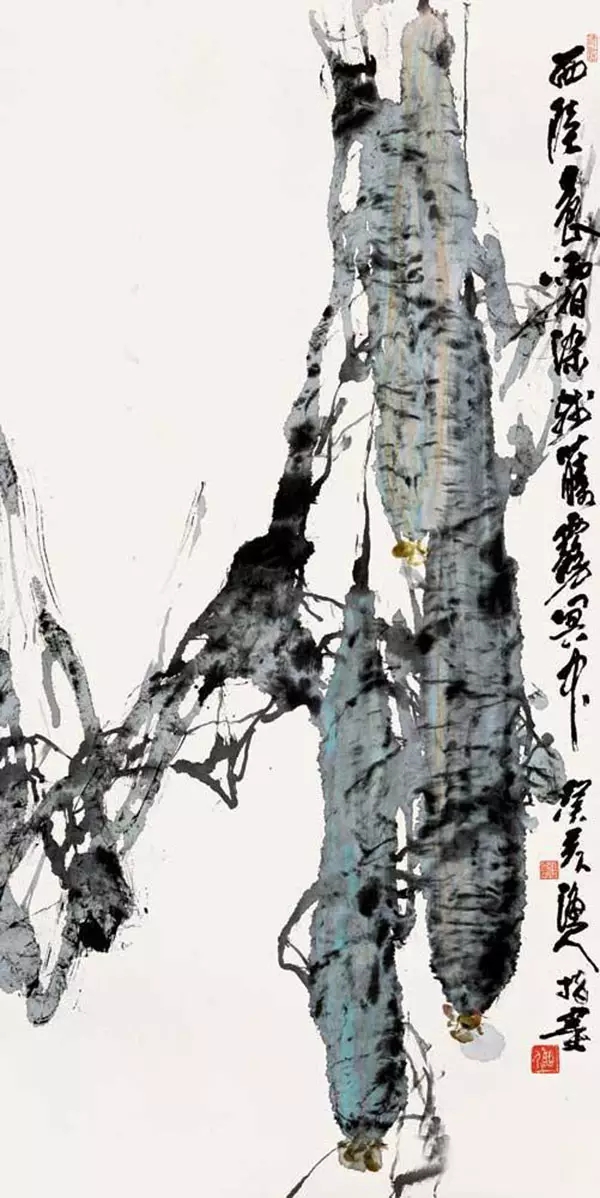

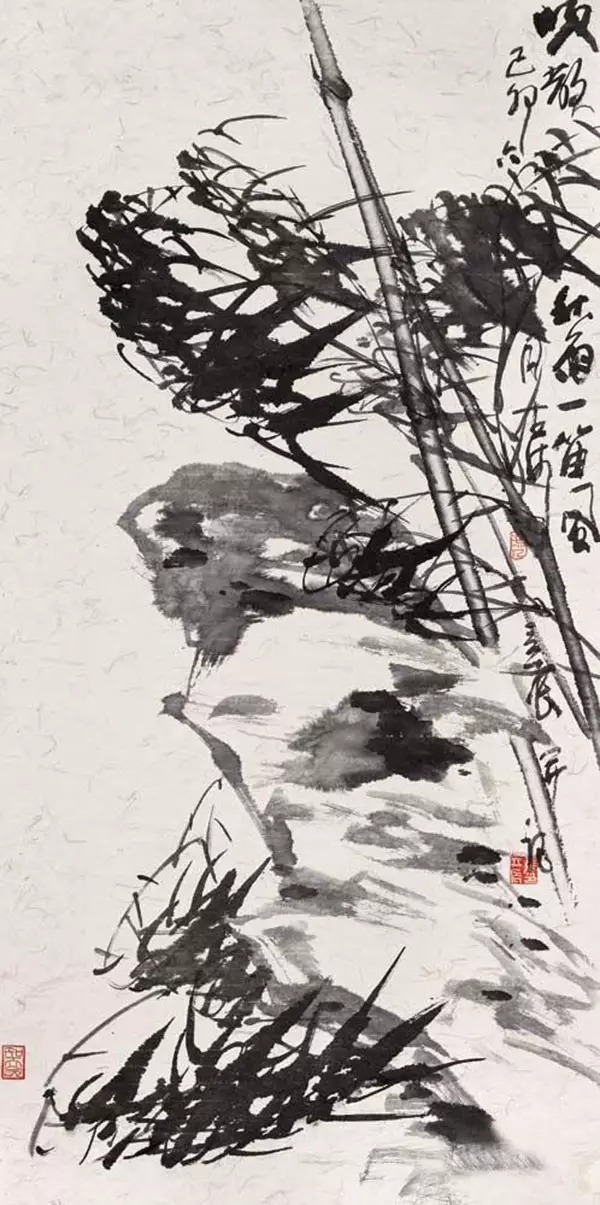

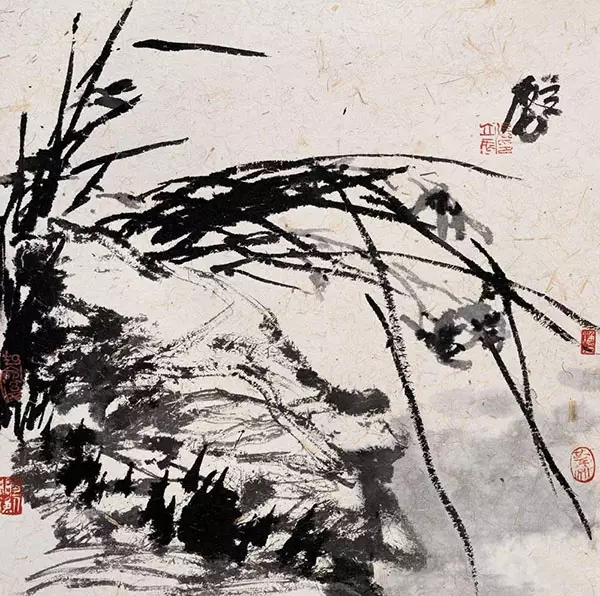

他在即有的法度框架中,强化了笔墨对比的表现功能和“水”效能的自主研发,借助多种技法和材质添加物变更水与墨的自然渗化特征区别,以求取笔墨变化的辅助性,但是他始终将之控制在适度之内,而在根本上依然保持着作品书写的酣畅蕴藉与笔墨的雄强温润特点,充分延续并蓄意彰显了中国文人画精神刚正大气的写意风彩。

当代艺术就其形式而言,越趋注重视觉感观效应,其与传统古典艺术的观赏把玩和审美方式日渐悖反。平面构成的设计意识在西方现代绘画中被更多的吸收融入,使绘画内容、题材与物象被作为结构画面的视觉原素和组装部件而精心组合入内,以形成“有意味”的视觉图式。

我们在张立辰众多近作中的经营位置、黑白对比、点线交错和笔墨构成方式,能够突出地感觉到某种异曲同工的暗合融通之处。皆因这种异质同构,殊材同矢图式效应所产生的审美共感,使张立辰的写意花鸟画具备了鲜明的现代形式构成的特点,进而在某种意义上形成了张氏作品迥异于他人的独特的标志性图式。

张立辰年届古稀,治艺愈半个世纪,从教三十余年。他得承中国传统经典艺术之源脉,得沐南北大匠宗师之提命濡染,得悟现当代东西方艺术交融之机缘触发,积数十年锲而不舍的努力和践行成果,以身示范地走出了一条属于张立辰,也属于中国本土式的水墨写意画的现代发展之路。

不仅如此,同时作为艺术教育家的张立辰,多年来积极倡导研究继承中国画艺术传统,创新发展当代中国画艺术,为中央美术学院和社会培养输送了大批优秀学生,为繁荣发展当代中国画不辞辛苦殚精竭虑,做出了卓越的贡献。张立辰的艺术及其价值给我们以启发,值得认真研究、深入阐发、大力弘扬。

张立辰艺术创作的意义

我对张立辰先生的中国画创作实践和他的理论见解,有下面几点肤浅的认识。

我觉得张立辰有强烈的文化自觉意识。他在浙江美术学院所受到的传统文化和传统中国画的教育,在他的心目中占有牢固的、不可动摇的位置。在长期的艺术实践中,他不断深入钻硏中国画史、画论,全面提高自己的修养,从而进一步体会到,承继和发扬中国画传统对中国现代文化和现代艺术建设的重要意义。

他是在传统中国画的语言和技巧受到忽视和轻视的情况下,坚持自己的信念、宣传自己的主张和亲自从事这方面艺术实践的。给我印象很深刻的是,在上个世纪80年代中期,青年前卫思潮汹涌澎湃,否定传统中国画价值和存在意义的声音甚嚣尘上,就在这个时候,张立辰在前卫性倾向明显的《中国美术报》上,连载他的文章,畅谈中国画的特点,中国画的表现手段、造型方法和笔墨语言,阐述中国绘画的写意特征,强调中国画的美学价值和审美意义。

这在当时是反潮流的“保守”言论,但对一些不懂传统中国画或对像我这样当时对中国画原理一知半解的人来说,无疑是很大的教育。这也充分说明张立辰的文化自觉意识和坚持真理的反潮流精神。

关于传统中国画文化意义与价值的争论,几乎已延续了近一百年。由于政治运动频繁和“左”的意识形态的影响,人们常常从社会功利目的来要求中国画艺术,用西画的造型原理衡量和评价中国画;学校中的中国画教育一般也是从写实的素描造型训练入手,对古代大师典范作品的临摹和以线为造型基础必需的书法功力训练,没有受到应有的重视。

更为严重的是,当时中国画创作和教学队伍处于青黄不接的状态,中青年画家中真正懂得传统中国画原理的人不多,而在理论上有造诣的人少之又少。在这种情况下,张立辰提出自己的硏究心得,阐述自己的理论见解,就显得尤为重要。

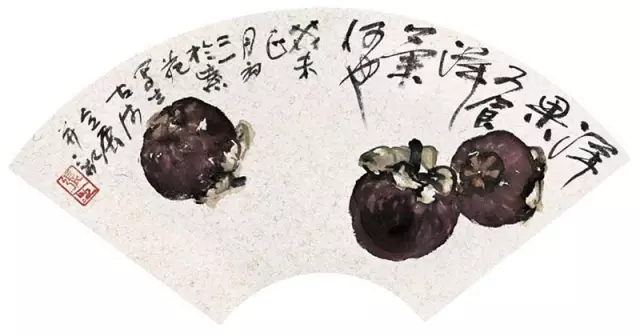

张立辰艺术创作最重要的特点是重视写意的笔墨语言,他有坚实的书法功底,能自由运用和驾驭笔线,在笔墨的点擦皴染之间尽情地发挥自己的才智和想象力,表现自己对现实生活的真切感受。

他不仅善于用笔,善于用墨,更善于用水。他的画以写为主,在笔力、笔意、笔势上下功夫,有时兼用水的冲刷,造成特殊的墨色、水色效果。这说明,张立辰并不为传统笔墨的陈规所束缚,敢于创新,在有法与无法之间寻找自己有个性的表现方法。读他的画,感到他近取潘天寿,远及明清古人,但不步前人后尘,有自己的章法,作品中既有理性思考的严谨,又有激情张扬的活力,画面不拘形似,在意写中又不失形的表现,形与意、情、趣融为一体,颇有艺术感染力。

张立辰十分重视笔墨语言,但他没有把笔墨神秘化,没有把笔墨抽象为脱离生活感受的一种符号,不像当前有些人那样,走上为笔墨而笔墨的道路。他重视写生,重视观察、硏究和体验客观自然,在他的作品中,笔墨虽有独立的审美功能,但更重要的是他用来抒发内心感受和大众进行交流的手段。他的创作对我们理解笔墨如何创造画面意境,笔墨如何传达现代人的思想感情,也有所启发与帮助。

张立辰是一位杰出的美术教育家,他在中央美术学院执教鞭和主持中国画系教学多年,为改进和完善中央美术学院中国画的教学方法做出了重要贡献。

作为艺术家来说,张立辰正值创作的旺盛期。他不会滿足他已取得的杰出艺术成就,他还会在勤奋的探索中向社会向大众奉献新的创造成果。

.jpg)